私はボランティアで、小中学生にマイクロビットプログラミングや電子工作などを教えるワークショップを行っています。

現在、そのネタとして、マイクロビットをつかった「ピンボールゲーム」の製作を検討中です。

木製のボード上にビー玉を転がし、それをフリッパーではじいてターゲットに当てることで点数を獲得するゲームです。

ターゲットについては「フォトインタラプタ」を使った仕組みを検討済みで(記事は こちら)、それをマイクロビットにつなぐことで点数のカウントや表示を行おうと考えています。

今回は、ボード部分について検討および試作を行います。

実は、私がワークショップを行っている施設には「木工班」もあり、そちらのメンバーは木工工作のワークショップなども実施しています。

今回のピンボールゲームでも、ボード部分の製作については「木工班」に指導をお願いしようと考えており、子供でもつくりやすくするような工夫などについては「木工班」に検討していただくつもりです。

そのため試作においては、工作の容易性などについてはあまり気にせず、あまりコストをかけずに所望の機能のものをつくるところまでを行います。

まず、実際にボールが転がるベースの板の部分については、ダイソーで220円で販売されている「パンチングボード(デザインボードという商品名です)」を使おうと思います。サイズは30センチ × 40センチで、25ミリ間隔で直径5ミリの穴が格子状に開いています。この穴をつかって、子供の好きな場所にターゲットやその他の障害物を付けられるようにするのが狙いです。

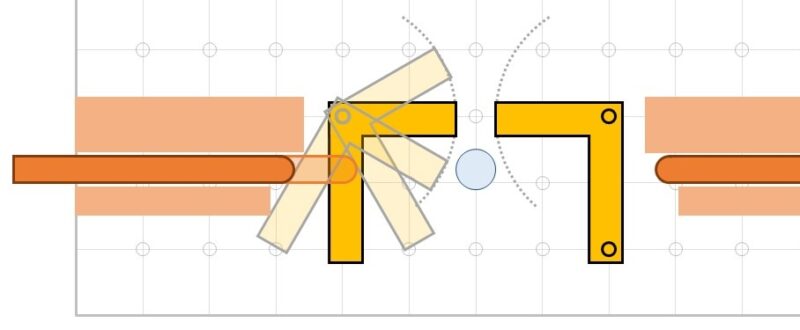

フリッパーなども、この穴を活用して簡単に取り付けられるようにできればと思い、大雑把に、以下のような方法を考えてみました。

フリッパーやそれを動かすための軸には木材(端材)を使います。フリッパーは1箇所をパンチングボードの穴につなぎ、そこを中心として動くようにします。フリッパーが戻ってくるために輪ゴムを使います。

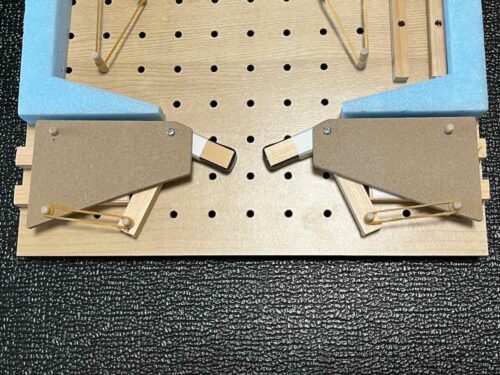

実際に試作してみました。

つくってみると、ふたつのフリッパーの間隔がかなり重要なことに気づきました。間隔が狭すぎるとビー玉がなかな落ちず、かといって広すぎるとフリッパーをうまく動かしてもビー玉はどんどん落ちてしまいます。結構微妙な調整が必要になります。

木工でこの微妙な調整をするのは難しそうなので、今回はフリッパーにゴムシートを貼り付けることにしました。0.5ミリのシートでは間隔が広すぎ、2ミリのシートでは狭すぎたため、1ミリのシートを採用しました。

ゲームの最初には、ビー玉をボードに打ち出す処理が必要になります。そちらも同様に、木材を使ってつくりました。

角材でレールをつくり、その間に端材を置いただけです。端材には指を掛けられるように溝をつけています。こちらも輪ゴムの反発を利用しました。

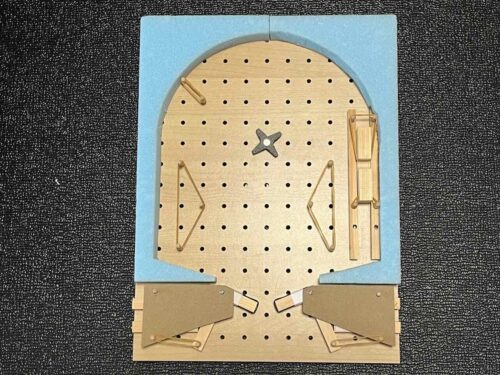

完成したピンボール台はこちらです。

外枠はスチレンボードでつくりました。正式版では「木工班」がもっと素敵なものにしてくれることを期待しています。

ダイソーでは、パンチングボードにちょうど挿さる「ダボ」も売っていますので、ボードに何箇所かダボを挿して輪ゴムをかけています。ビー玉がここに当たると跳ね返り、より複雑な動きになります。

真ん中にある風車のようなものは、ボードの裏でフォトリフレクタにつながっており、この風車が回ると得点が入る仕組みをつくることができます。

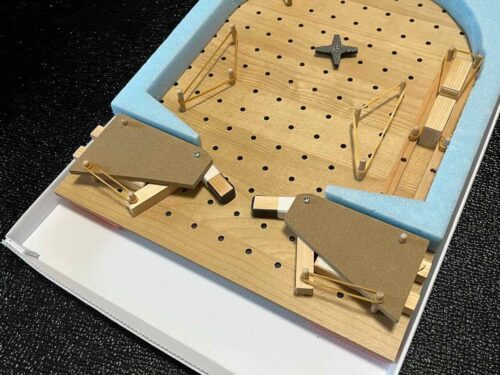

プラダンでフタもつくりました。フタの上に本体をセットすることで、ビー玉が外に転がっていく心配がなくなります。

ワークショップからの持ち帰り時にも便利なのではないかと思います。

別のネタで開催したワークショップにこの試作品を持ち込み、子供たちに体験してもらいました。

案の定大好評で、非常に盛り上がりました(マイクロビットやセンサがあってもなくても関係なさそうでしたが)。

子供につかってもらって判明した要改良点は以下のとおりです。

- フリッパーを動かすための軸を、想定以上に強く押し込んでしまうことがあり、引っかかって戻らなくなることがある。

- ビー玉を打ち出す箇所は、レールに端材を置いただけではすぐに外れてしまい、子供には扱いが難しい。

これらの課題は「木工班」に改良してもらいたいと思います。

2025/03/23追記

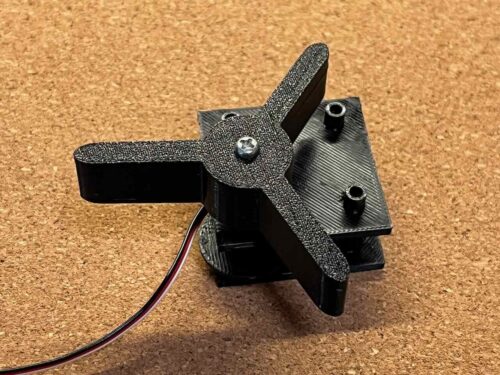

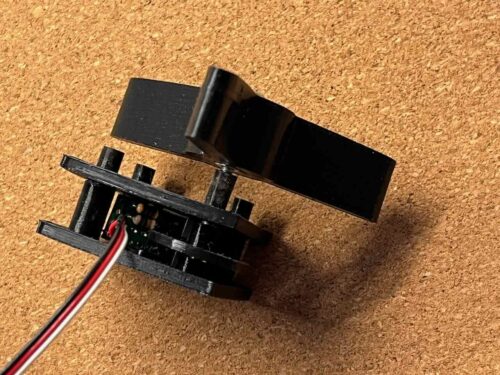

一緒にワークショップの講師をやっていただいている方に、本番用のターゲットをつくっていただきました。

私はありあわせの材料で仮版をつくっていましたが、今回は3Dプリンタをつかってきちんとしたものに仕上げてもらいました。

センサは筐体に収まっており、ハネはとてもスムーズに回ります。

筐体にはあらかじめ突起がついており、ピンボールのベース板に使おうと考えている「パンチングボード」に簡単に取り付けることができます。

これなら参加者の生徒たちにも、とても簡単に使ってもらうことができそうです。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。