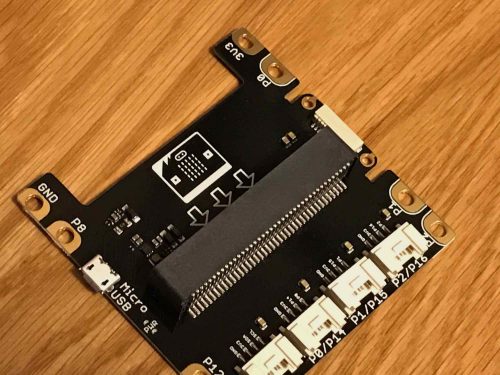

「Grove Shield for micro:bit」という製品を購入しました。

リンク

これは、Groveという規格に準じて作られた各種センサなどを、マイクロビットにつなげるためのものです。

ハンダ付けなどをしなくても、ワニ口クリップなどを使うよりも確実に、各種センサとマイクロビットを接続することができます。

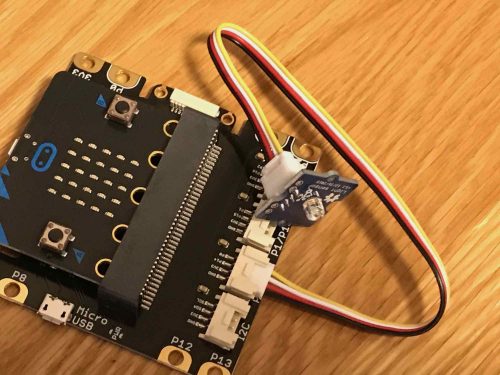

今回は、このGrove Shield for micro:bitを使って、マイクロビットにGrove光センサをつないでみます。

リンク

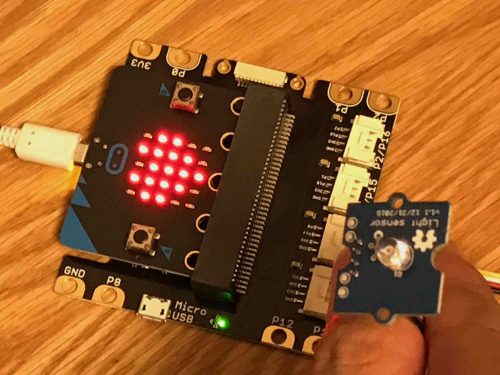

つなぎ方は簡単で、以下のように、シールドにマイクロビットと光センサを取り付けるだけです。

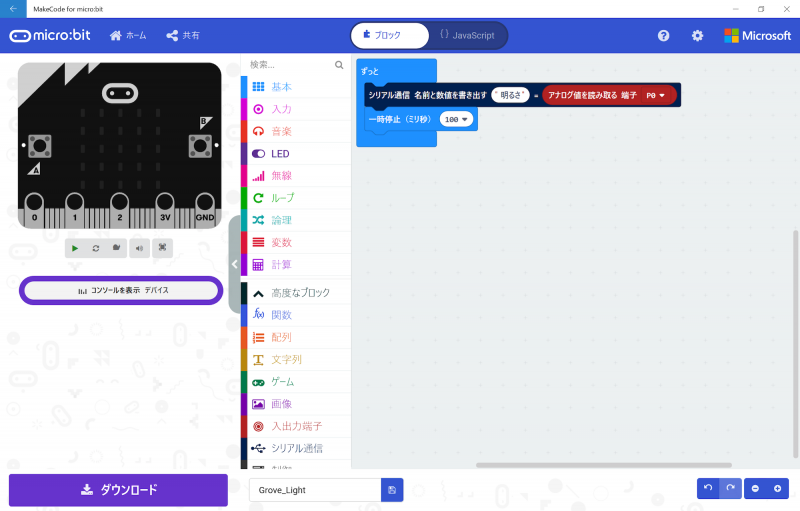

動作確認のため、「MakeCode for micro:bit」のデスクトップアプリを起動し、以下の簡単なプログラムを作成します。

PCとマイクロビットをUSBケーブルでつなぎ、プログラムをマイクロビットにダウンロードします。

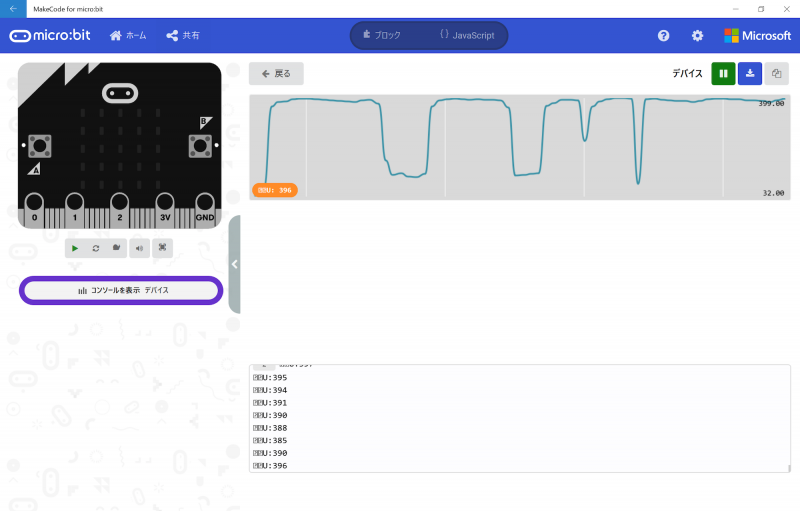

「コンソールを表示 デバイス」をクリックすると、以下のように、明るさがグラフ表示されます。センサに室内光があたっている時に400程度、センサを手で軽く覆うと50程度になりました。

次に、この結果を踏まえて、以下のプログラムを作成します。センサの測定値が300以上であれば明るいと判断し、LEDでハートマークを表示させます。

非常に簡単に動作させることができました。

ハンダ付けをせずに、さまざまなセンサをマイクロビットで活用できるのは、なかなか魅力的です。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

リンク

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。

リンク