「Grove Shield for micro:bit」という製品を使い、マイクロビットにGrove規格の各種センサをつなぎます。

今回は、マイクロビットにGrove温度センサ(Grove – Temperature Sensor)をつないでみます。

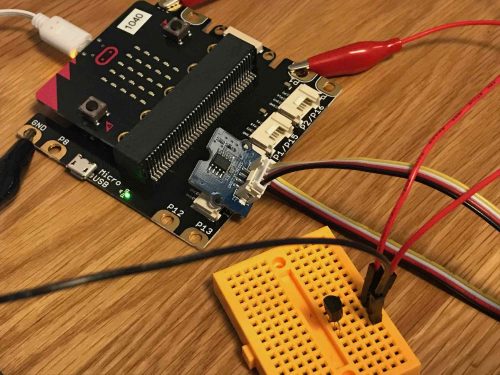

つなぎ方は簡単で、以下のように、シールドにマイクロビットと温度センサを取り付けるだけです。

USBケーブルはパソコンとつながっています。

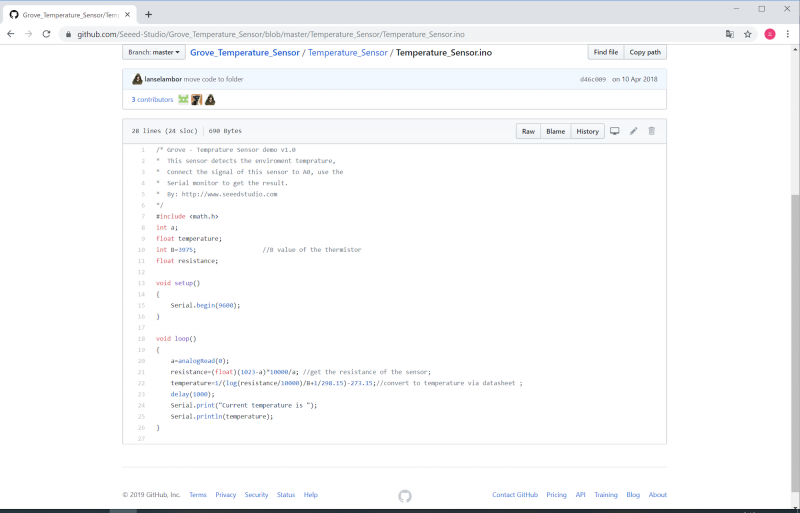

なお、この温度センサでは、採取したアナログ値を以下の式で温度に変換します(参照場所は こちら)。

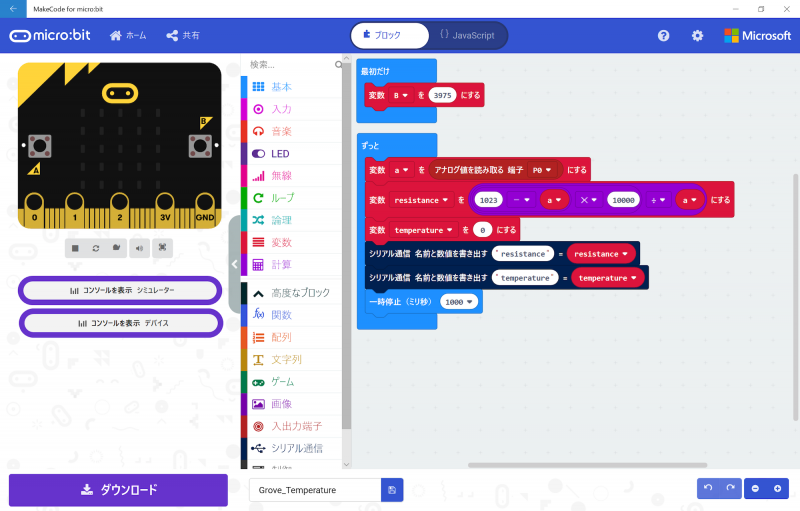

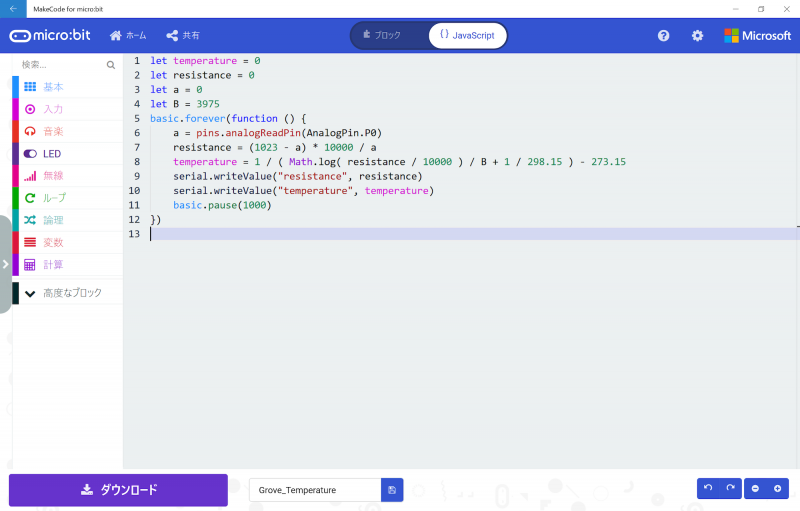

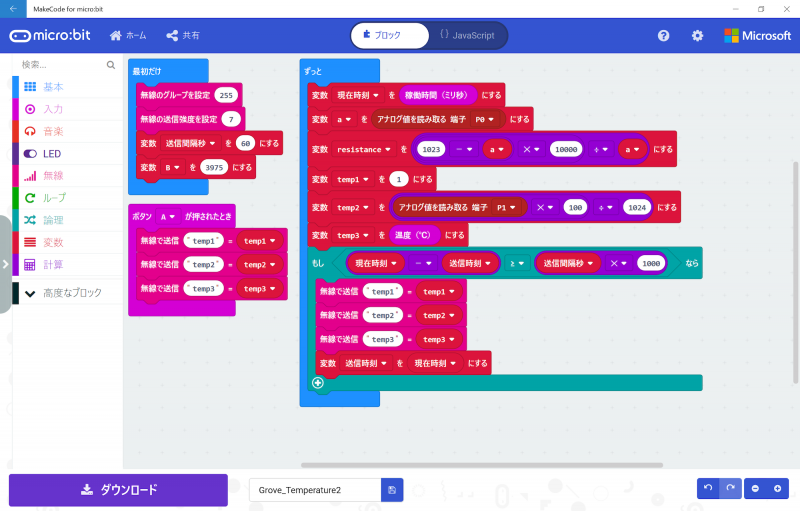

温度を測定するためのプログラムを作成します。

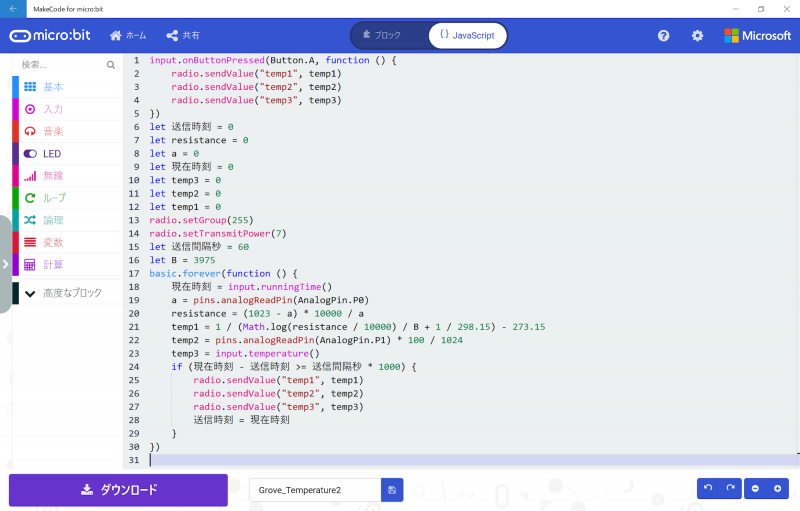

「ブロック」では対数の式が書けないので、「JavaScript」モードに切り替え、残りの式(「temperature = …」 の行)を入力します。

この式を入力した後は、もう「ブロック」モードには戻れません。

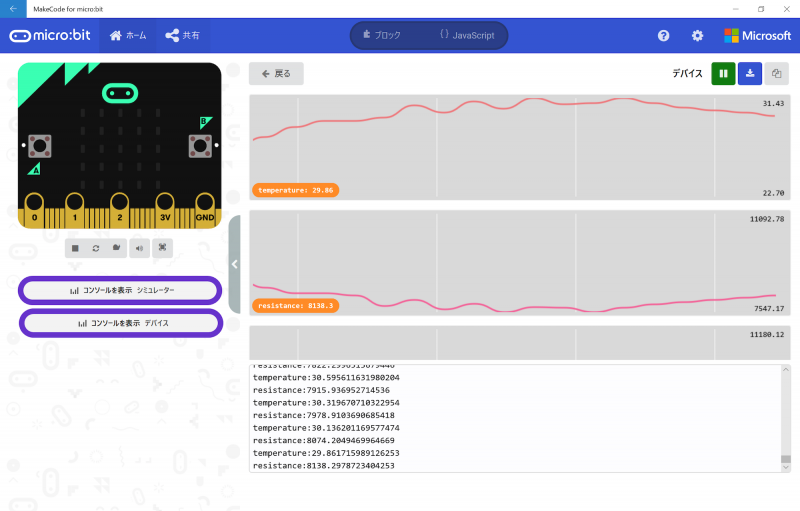

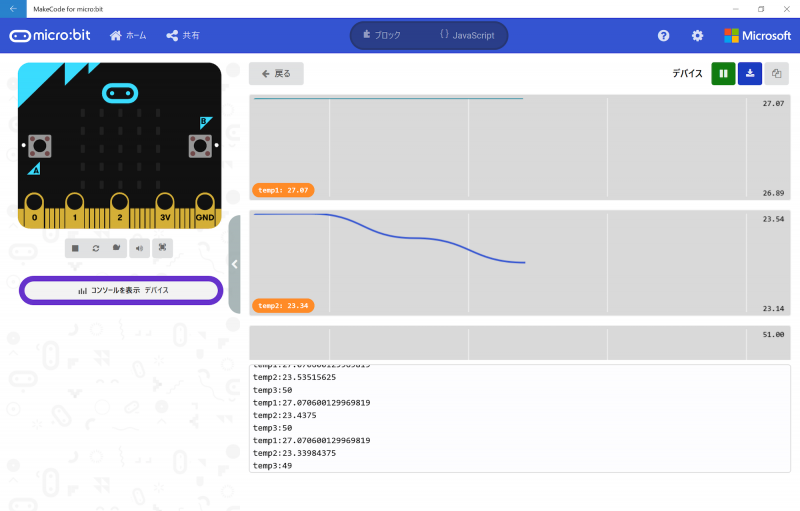

プログラムをマイクロビットに書き込み、「コンソールを表示 デバイス」をクリックすると、採取した抵抗値、そこから計算した温度が表示されます。

次に、採取した温度の確からしさを確認するために、他の温度センサと比較してみます。

使用する温度センサは「LM35DZ」です。

以下のようにつなぎます。「P0」には「Grove温度センサ」が、「P1」には「LM35DZ」がつながっています。

プログラムは以下のようになります。

「Grove温度センサ」、「LM35DZ」、「マイクロビットに搭載されている温度センサ」で観測した温度を、一定時間毎に無線で送信します。

なお、ここではまだ温度を計算する式は入力されていません。

「JavaScript」モードに切り替え、温度を計算する式を入力します。

マイクロビットにこのプログラムを書き込んだ後は、ベランダに小一時間放置しておきます。

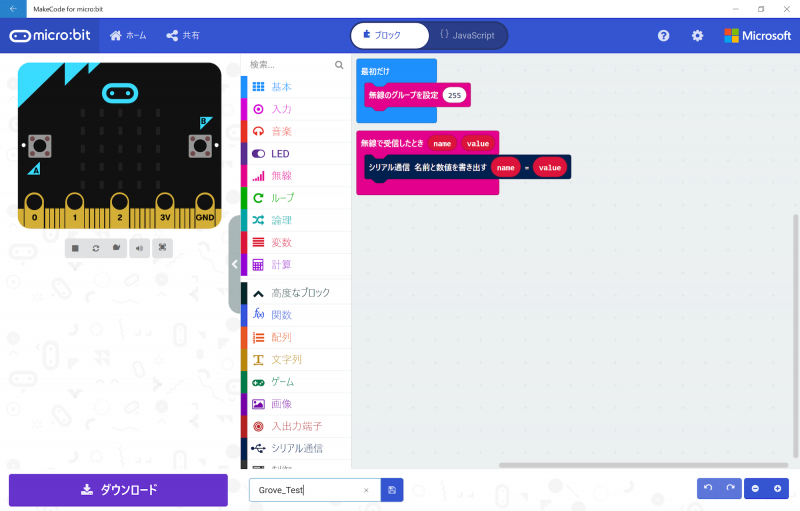

もう一台、マイクロビットを準備します。

無線を受信するために、以下のプログラムを書き込みます。

パソコンにつないだままで、「コンソールを表示 デバイス」をクリックし、温度の採取状況を観測します。

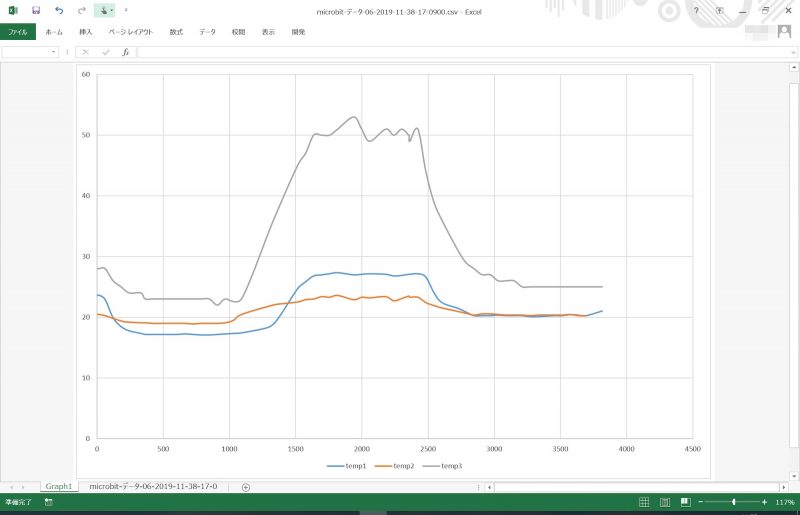

採取データをエクスポートし、Excelでグラフ化してみます。

マイクロビット搭載の温度センサ(グラフ中のtemp3)は、CPU内部の温度センサのためか、全般的に温度が高めになっています。

また、測定途中でしばらく、マイクロビットや温度センサに直射日光が当たっていたのですが、その期間は各デバイスの測定値はバラバラです。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。