「Grove Shield for micro:bit」という製品を使い、マイクロビットにGrove規格の各種センサをつなぎます。

今回は、マイクロビットに「Grove I2C温湿度センサ(AHT20)(Grove – AHT20 I2C Industrial Grade Temperature and Humidity Sensor)」をつないでみます。

Groveの温湿度センサは何種類かありますが、「MakeCode for micro:bit」の「Grove」拡張機能で、この温湿度センサ用のブロックが用意されていることから、今回はこのセンサを使うことにしました。

なお、国内でこのセンサを販売しているところはあまりないようです。今回は「マルツオンライン」で販売しているのを見つけたので、そちらで購入しました。

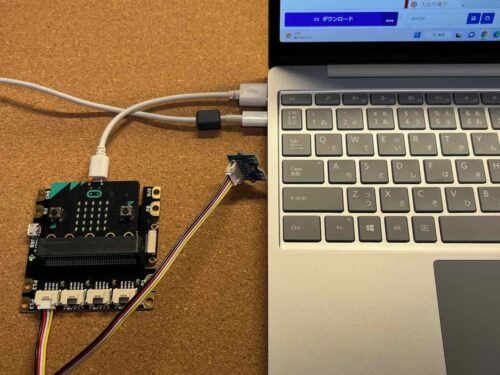

つなぎ方は簡単で、以下のように、シールドにマイクロビットとセンサを取り付けるだけです。

USBケーブルはパソコンにつなぎます。

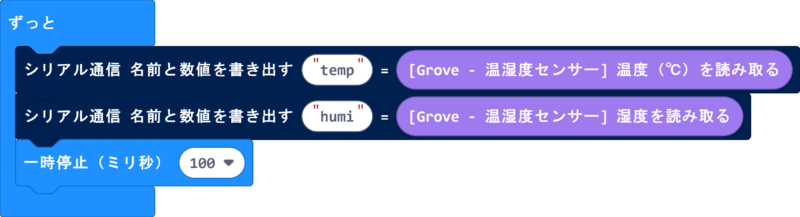

プログラムは以下のとおりです。

「MakeCode for micro:bit」に「Grove」拡張機能があるので、その中の「[Grove – 温湿度センサー] 温度(℃)を読み取る」「[Grove – 温湿度センサー] 湿度を読み取る」を使います。

測定した温度、湿度を、一定時間ごとにシリアル通信で書き出すだけのものです。

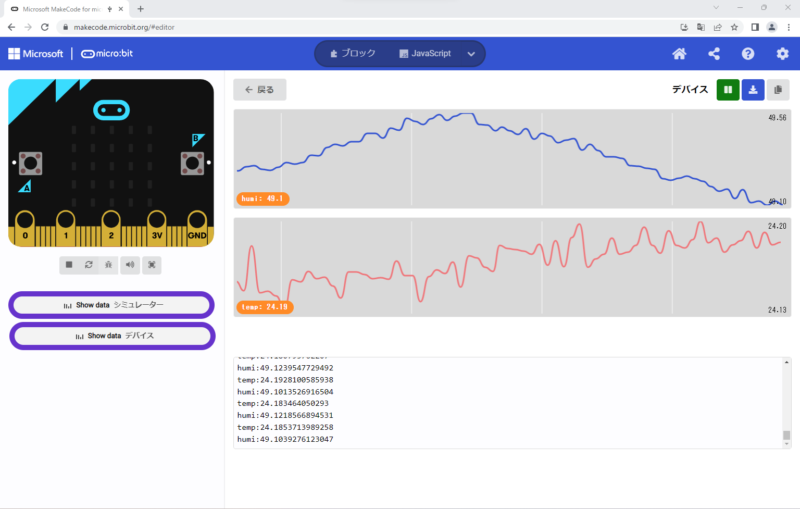

「Show data デバイス」をクリックすると、測定した温度、湿度がグラフ表示されます。

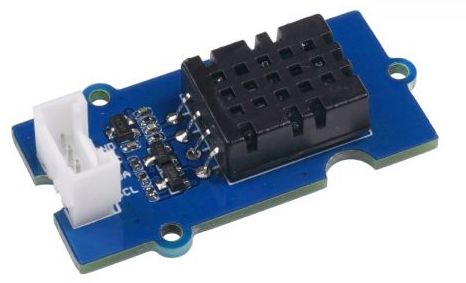

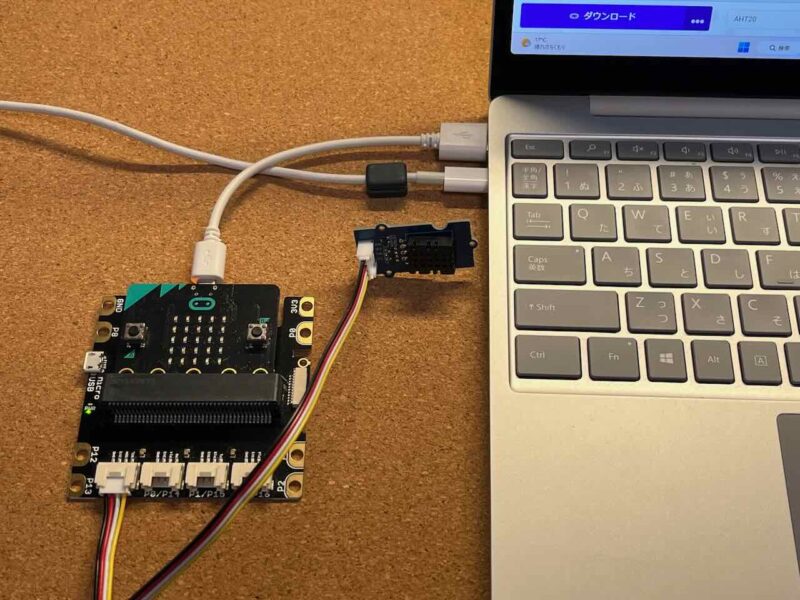

ちなみに、国内でも広く販売されている「Grove デジタル温度・湿度センサ(DHT20)(Grove – Temperature & Humidity Sensor V2.0 (DHT20))」もI2Cアドレスは同じなので、こちらのセンサに変更しても問題なく動くようです。

センサを付け替えただけです。プログラムなどの変更はありません。

「Show data デバイス」をクリックすると、先ほどと同じように測定した温度、湿度がグラフ表示されます。測定した値もほぼ同じです。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。