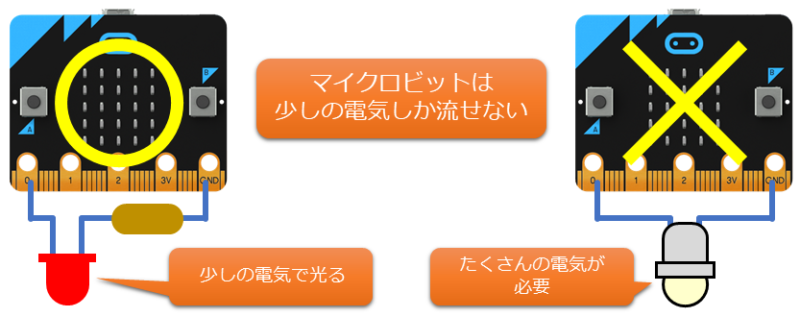

マイクロビットの出力端子からは、少しの電気(数mA)しか流すことができません。

そのため、少しの電気でも光る「LED」なら、マイクロビットの出力端子につないで光らせることができますが、よりたくさんの電気が必要な「豆電球」は、マイクロビットの出力端子に直接つないで光らせることができません。

ここでは、外付けの部品を使って、マイクロビットで豆電球の点灯を制御させてみたいと思います。

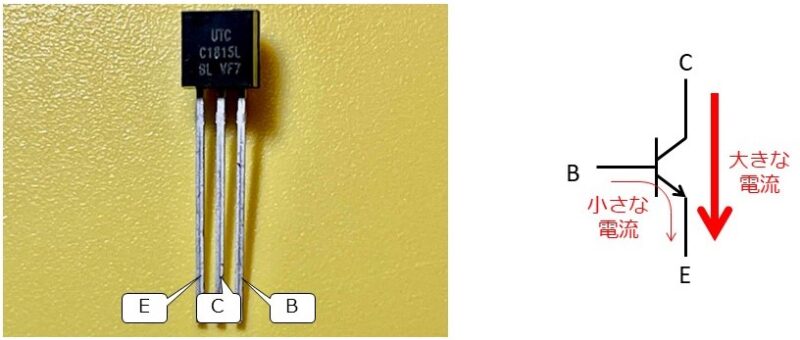

トランジスタ

「トランジスタ」にはエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)という3つの端子があり、B→Eに少しの電気を流すと、C→Eにたくさんの電気が流れます。

この仕組みにより、トランジスタは「スイッチ」として使うことができます(詳しくは こちら)。

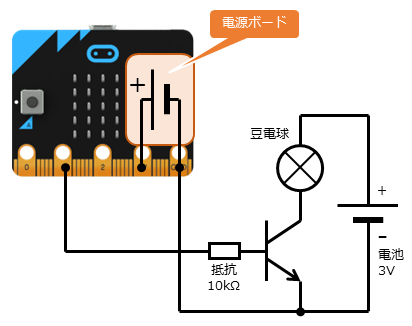

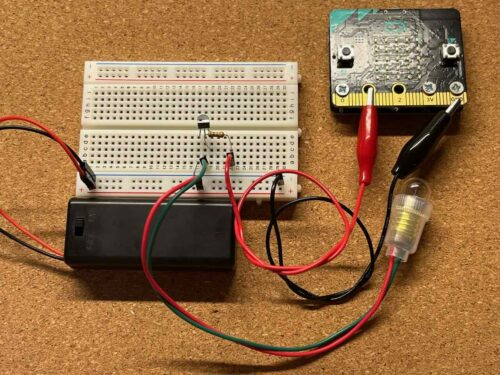

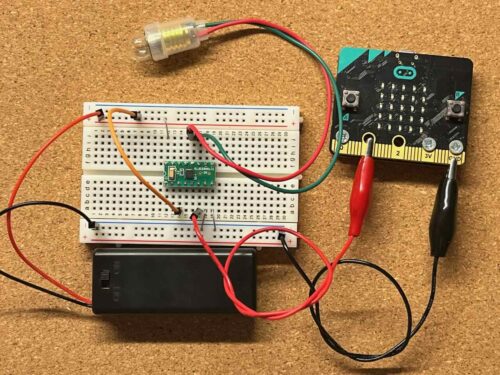

ここでは、トランジスタをスイッチとして使うことで、マイクロビットで豆電球の点灯を制御させてみます。

今回は「2SC1815L」というトランジスタを使います。

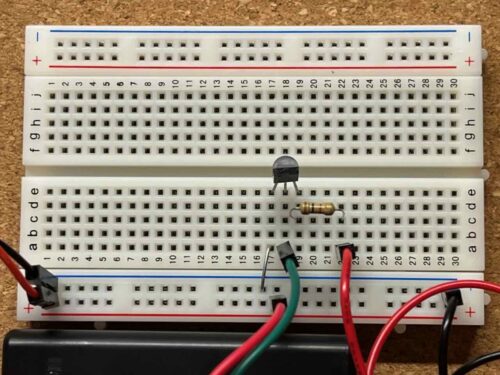

回路図は以下のとおりです。

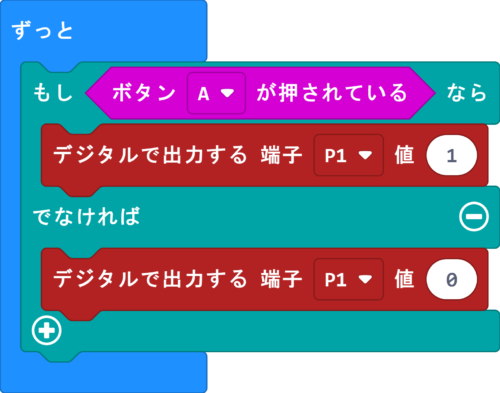

マイクロビットには、以下のプログラムを書き込んでおきます。

マイクロビットのAボタンを押すと、豆電球が光ります。

モータードライバ

マイクロビットなどのマイコンで、モーターの回転/停止や回転方向を制御するための部品に「モータードライバ」があります(詳しくは こちら)。

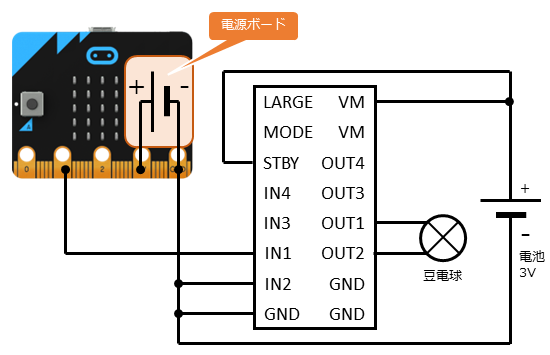

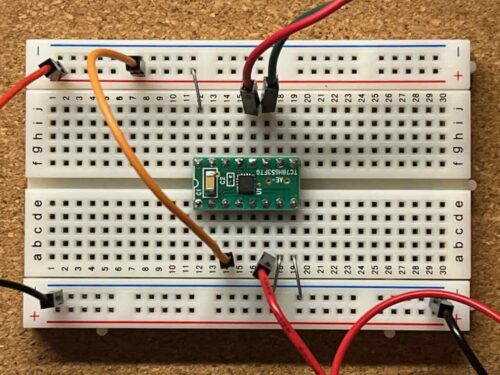

ここでは、モータードライバを使って、マイクロビットで豆電球の点灯を制御させてみます。

今回は「TC78H653FTG」というモータードライバを使います。

回路図は以下のとおりです。

マイクロビットのプログラムは先ほどと同じです。

マイクロビットのAボタンを押すと、豆電球が光ります。

[補足1] 豆電球について

これまであまり気にしていませんでしたが、豆電球の消費電流値はまちまちです。

手持ちの3種類の豆電球を確認したところ、それぞれ 0.11A(2.2V)、0.3A(2.5V)、0.5A(1.5V)でした。

このうち、0.11Aの豆電球は、上記の2とおりの方法のいずれでも光らせることができましたが、0.3A、0.5Aの豆電球は、どちらの方法でも光りませんでした。

トランジスタ、モータードライバともに、流せる電気の大きさには制限があります。

消費電力の大きい豆電球を光らせたい場合は、よりたくさんの電気を流せるトランジスタやモータードライバを使う必要があります。

[補足2] LEDについて

豆電球型のLEDも販売されています。

抵抗も内蔵されており、3Vの電池を直結して光らせることができます。

このような部品を使うことで、豆電球と同じような使い勝手で、マイクロビットの出力端子に直接つないで使うことができます(ここで使っているのは、秋月電子の「電球型LED 3V E10 白色 [I-13857]」です)。

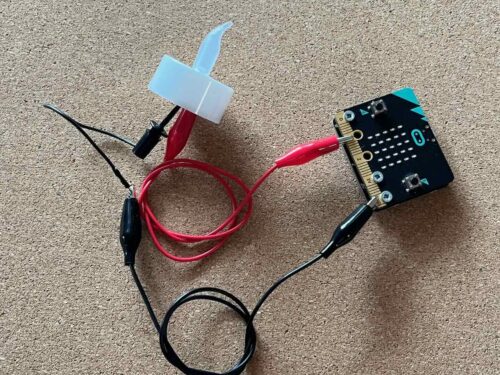

また、ダイソーで「LEDキャンドルライト」というものを見つけました。

3Vボタン電池1個で光りますので、こちらも電池の代わりにマイクロビットの出力端子を直接つないで光らせることができます。

キャンドルライトのスイッチをONにしておき、電池用端子の「+」「ー」を、それぞれマイクロビットの「1」「GND」につなぎます(マイクロビットには、先ほどと同じプログラムを書き込んでおきます)。

マイクロビットのAボタンを押すと、キャンドルライトなのでゆらゆら明滅して若干暗くはありますが、LEDを光らせることができます。

入手しやすいので、このようなものを活用するのも良いかもしれません。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。