私は、小中学生にプログラミングなどを教えるボランティアグループのメンバーになっています。

このグループでは2021年度より、小中学生に電子回路とマイクロビットプログラミングを教える通年制のワークショップを実施してきました。月1回のペースで合計9回実施し、「電子回路」や「プログラミング」についてそれぞれ数回の講義を行い、そこで得られた知識を使って、各参加者に自分で考えた作品をつくってもらおうという活動です。

昨年度(2024年度)までの4年間にわたり同様の活動を継続してきたのですが、今年度(2025年度)は少し趣向を変えて、もっとお気軽に参加できるプログラミングワークショップを実施してみることにしました。

具体的には「月1回実施、3ヶ月(合計3回)で1セット」のワークショップとし、参加者は全員、講師があらかじめ決めた同じ作品をつくることとしました。従来のワークショップでは、「拘束される日数が多いために参加をためらう方がいた」ことと、「つくりたい作品を思いつかず、なかなか製作を開始できなかった方が多かった」ことから、それらに対応した形です。

今年度はこの「3回で1セット」のワークショップを3セット実施することにしましたが、先日そのうちの第1期が終了しました。

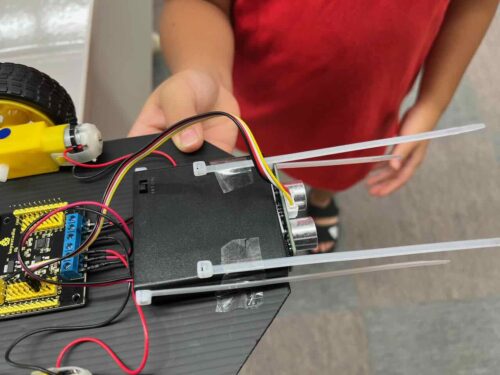

第1期でつくってもらったのは「マイクロビットロボカー」です。超音波センサで壁を検知し、お掃除ロボットのように壁にぶつからずに自動走行します。

各回の実施内容は以下のとおりです。

- [第1回] マイクロビットの紹介、プログラミング方法についての説明、マイクロビットでモーターを制御

- [第2回] マイクロビットロボカー(ハードウェア)の製作、動作確認(こちら)

- [第3回] 超音波センサをつかって障害物を検知し、壁にぶつからずに自動走行するように改良(こちら)

参加者は小2〜小5の10名程度で、みなさんかなり盛り上がって楽しんでくれていました。

コースをつくってそこで遊んでもらったのですが、ハードウェアをつくるための部品は全員同じ、ソフトウェアも基本形は同じで工夫できる点は多くなかったにも関わらず、それぞれのロボカーの動きは結構バラエティにとんでおり、少しビックリしました。

あまった部品や折り紙などで飾りつけをしてくれる生徒もいました。

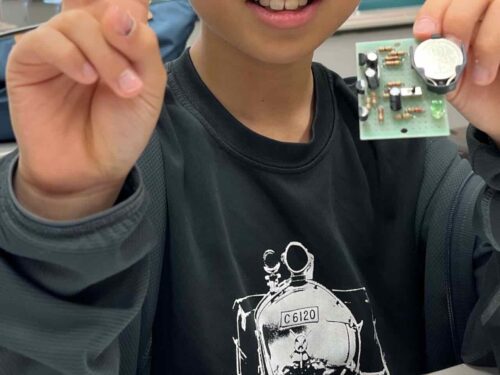

今年の夏休みには、別の企画として「はんだづけ教室」も実施する予定です。

その事前確認のため、一部の生徒に「はんだづけ教室」と同一の内容を体験してもらいました。

今回体験してくれたのは小3の生徒でしたが、はんだづけする部品の点数が結構多かったにも関わらず、とてもきれいにはんだづけができていました。

これもまた別の企画なのですが、以前このワークショップの講師陣が共同でつくった「マイクロビットケーブルカー(記事は こちら)」を、市が実施するイベントで展示することになりました。

この展示に向けて、ワークショップ参加者の子供たちと一緒に、ケーブルカーの改良、再調整と飾り付けを行いました。

折り紙をとても上手に折ってくれる子もいて、とても素敵な作品に仕上がりました。

プログラミングワークショップについては、第2期以降もつくる作品を変更して、同じような構成で実施する予定です。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。