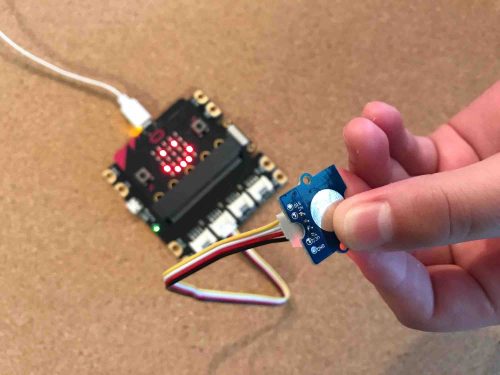

「Grove Shield for micro:bit」という製品を使い、マイクロビットにGrove規格の各種センサをつなぎます。

今回は、マイクロビットにGroveタッチセンサ(Grove – Touch Sensor)をつないでみます。

マイクロビットの端子もタッチセンサとして使用できますが、専用のパッドがある方が使いやすい状況もあるかと思い、外付けのタッチセンサを試すことにしました。

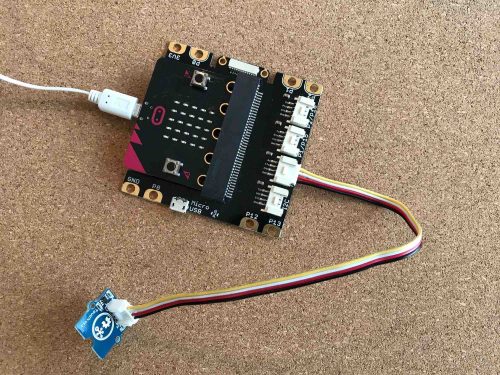

つなぎ方は簡単で、以下のように、シールドにマイクロビットとタッチセンサを取り付けるだけです。

USBケーブルはパソコンとつながっています。

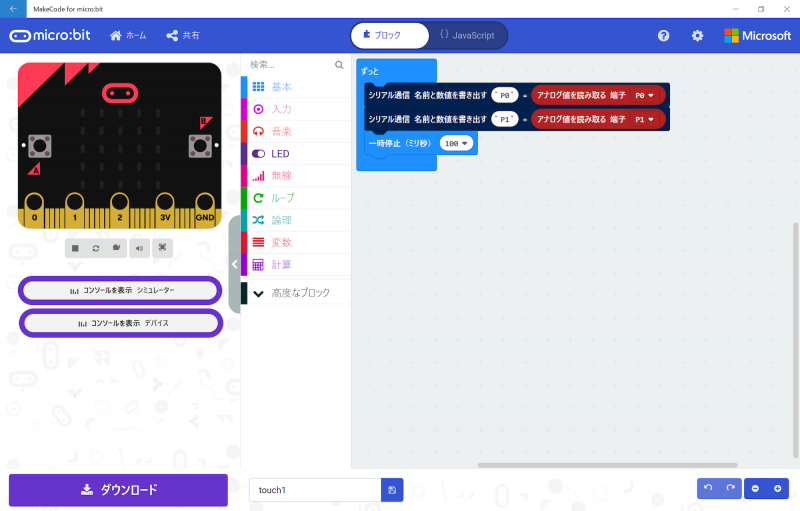

タッチの有無を確認するためのプログラムを作成します。

このプログラムでは、同時に、マイクロビットの「P1」ピンのタッチ有無も確認しています。

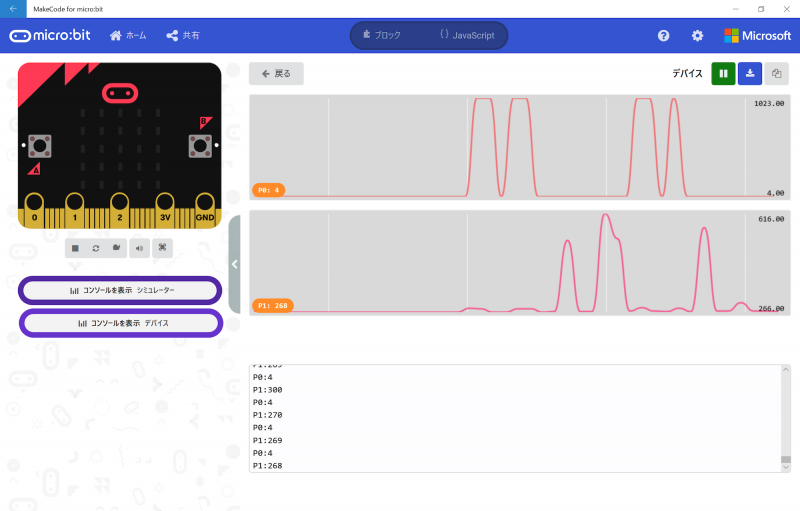

プログラムをマイクロビットに書き込み、「コンソールを表示 デバイス」をクリックした上で、Groveタッチセンサ、およびマイクロビット(シールド)のP1ピンにタッチし、グラフの変化を確認します。

「P0」がGroveタッチセンサで採取した値、「P1」がシールドのP1ピンで採取した値です。どちらもアナログ信号として読み取っています。

Groveタッチセンサでは、タッチの有無をデジタル値で取得できるので、タッチしていない時に4程度、タッチした時に1023程度と、しっかりと判定できています。

一方、シールドのP1ピンは、タッチしていない時に250程度、タッチした時に600程度となっています。しきい値を400程度にすれは、タッチの有無を判定できることになりますが、周辺環境によって若干変動するかもしれません。

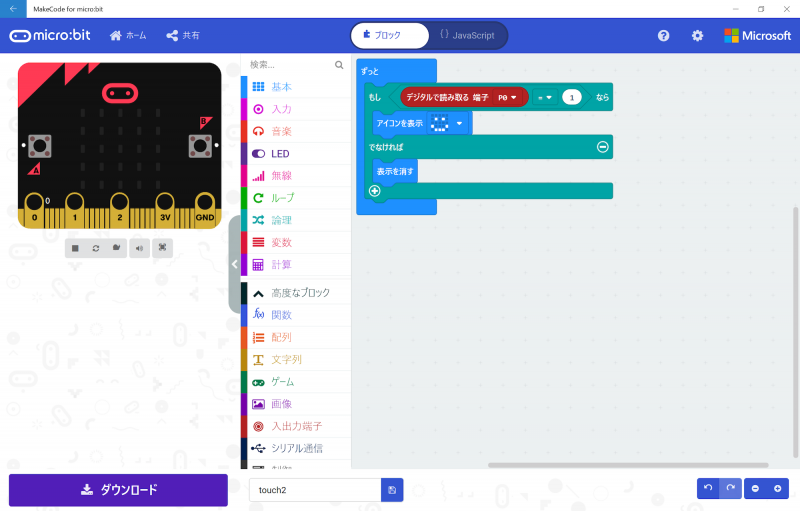

次に、Groveタッチセンサにタッチした時だけ、アイコンが表示されるプログラムを作成します。

プログラムをマイクロビットに書き込みます。

タッチセンサにタッチしている間だけ、笑顔アイコンが表示されます。

無線機能を使って、ふたつのマイクロビットで通信するなど、マイクロビットの持つ各種機能と組み合わせることで、タッチセンサも、おもしろい使い方ができそうです。

なお、私がマイクロビットの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。

初心者向けから、比較的高度なものまで、さまざまな情報が記載されているだけでなく、子供向けの作例も多数掲載されていますので、「プログラミング教育」のための題材さがしなどにもおすすめです。