先日、数名の方にお集まりいただき、「藁づと納豆づくり」のワークショップを開催しました。

「藁づと納豆」というのは、古くから行われてきた納豆の伝統的な製法です。

蒸した大豆を稲わらで包むことで、わらに付着している納豆菌が大豆に移行し、それが増殖・発酵することで納豆になるそうです。

今年度も、畑のすみに小さな水田エリア(ミニたんぼ)をつくり、そこで稲作を行いました。

無農薬・手作業で米づくりをしており、質の良い稲わらがあるので、それを使って納豆づくりを行います。

大豆を水につける

乾燥大豆をよく洗い、一晩水につけておきます。

前日からの作業になるため、自宅で行いました。

購入した「有機大豆」を使いました。本当は自分たちの畑で大豆も収穫できればいいのですが、なかなかそこまでは至りません。

藁づとをつくる

藁づとづくりは畑で行いました。

藁を、大豆を入れることができる形にします。この入れ物を「藁づと」といいます。

藁をひとつかみ程度まとめて、中央を別の数本の藁でしばります。

しばった先の方を折り返します。

全ての藁を折り返したら、先の部分を数本の藁でしばります。

端の部分を切りそろえたらできあがりです。

大豆を蒸す

ここから先は、畑ちかくにある公民館の調理室を借りて、そこで行いました。

まずは、水に浸けた大豆を圧力鍋で30分ぐらい蒸します。

藁づとを煮沸消毒する

藁にはもともと納豆菌が付着しており、この菌が大豆に移行し、増殖・発酵することで納豆になります。

ただ、藁に納豆菌以外の雑菌がついていると大豆が腐ってしまうので、雑菌を殺すために煮沸消毒します。

大豆が蒸しあがるタイミングにあわせて、沸騰しているお湯に藁づとを1分程度つけて、煮沸消毒します。これで雑菌は死にますが、納豆菌は強いので死なずに残るそうです。

藁づとに納豆を詰める

大豆が蒸しあがり、藁づとの煮沸消毒が終わったら、すぐに藁づとを広げ、その中に大豆を詰め込みます。

大変熱い状態ですが、急いで作業しないといけないようです。

クーラーボックスで保温する

大豆を詰めた藁づとは形を整え、新聞紙で包み、ポリ袋に入れます。酸素が必要なので、ポリ袋にはフォークで穴を開けておきます。

ソフトクーラーボックスにお湯の入ったペットボトルと藁づとを入れます。

ワークショップはここまでで終了し、あとは各自、家に持ち帰って発酵させます。

納豆は40℃程度で発酵するそうです。40℃程度をキープした状態で、3日程度置いておかなければなりません。

今回は、持ち帰ったソフトクーラーボックスをさらに大きなハードクーラーボックスの中に入れ、すき間に湯たんぽやお湯を入れたペットボトルを入れ、以降の温度調節はそこで行うことにしました。

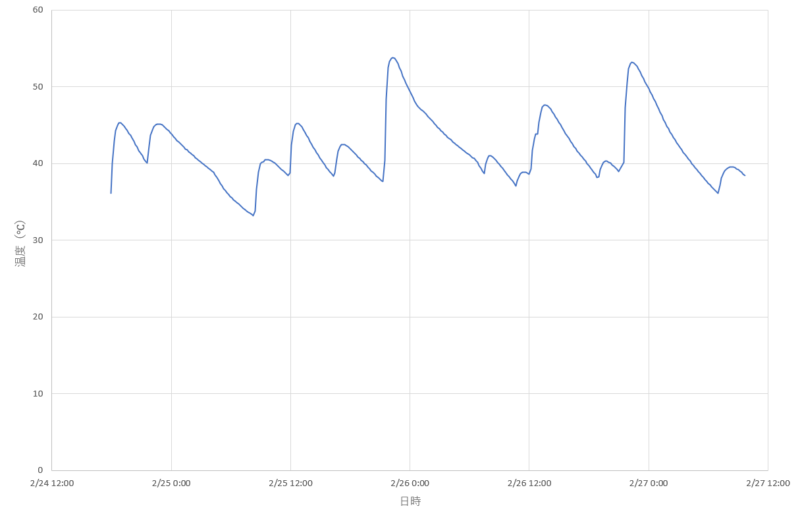

M5Stamp PicoとENV IIIユニットで温度測定用のIoTデバイスをつくり、それでクーラーボックス内の温度を観測するようにしました。

温度が35度以下または45度以上になるとメール通知するようにしています。

3日間の温度の推移は以下のとおりです。昼間は数時間毎に一部の湯たんぽのお湯を交換、就寝前には全ての湯たんぽのお湯を交換し、かなり高めの温度になるようにしました。

できあがり

3日間の発酵が終わったら、それ以上の発酵を止めるため冷蔵庫に入れます。

冷蔵庫で1日程度寝かせたらできあがりです。

実は数年前にも一度「藁づと納豆づくり」を体験したことがあるのですが、今回はその時以上にいい感じで、味もとても美味しくできあがりました。